이주리의 여섯 번째 개인전 ‘grayish-살다’

어느 날 문득 내가 바라보고 가는 것이 무엇이었던가 하는 생각이 들었다. 세상 사람들은 무엇을 바라보며 살아가는 것일까. 답도, 옳고 그름도 사라져가는 세상에서 그들은 이것이 흐름이며 세태라 말한다. 그렇게 군중 속에서 휩쓸려가고 있는 건 아닐까. 세상을 바라보는 눈만 있고 내안을 바라봄에 소홀했던 건 아닐까. 세상을 살아가는 방법은 많겠지만 진정한 내안으로의 시선을 외면한 채 그저 세상을 살아가는 방법만을 바라보고 있는 건 아닌지.

-이주리 작가의 작업노트 중에서

도내에서 가장 열심히 작품 활동을 하는 청년 작가는 누굴까. 쉽지 않은 문제다. 답은 다분히 주관적일 수밖에 없다. 그렇지만 이주리(37) 작가를 빼놓을 수 없다는 건 확실하다.

전북대 구정문 앞 공유갤러리에서 이주리의 여섯 번째 개인전 ‘grayish-살다’ 전시가 열리고 있다.

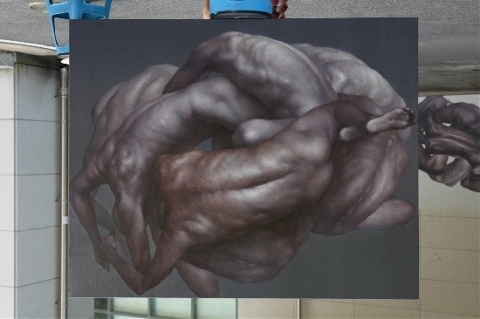

회색 톤의(grayish)의 삶을 주제로 정하고, 여러 명의 남성들이 옷을 벗은 채 뒤엉켜 있는 모습은 자칫 인간관계의 부정적인 측면을 강조하는 것처럼 오해받기도 한다. 그러나 작가는 ‘지극한 자기구도의 삶’을 추구하고 있다.

채색되지 않은 회색은 가장 기본이 되는 시작점을 의미하며, 그 시작점에서 자신의 색깔을 찾아가는 과정을 담아내고 있다.

인간은 그저 그런 식으로 살아가려고 한다면, 회색의 사회 속에 갇혀 그대로 회색으로 남을 수밖에 없다. 그 안에서 손 하나를 끄집어내고, 발 하나를 들어올리고, 색 하나를 찾아가는 과정이 바로 우리네 삶을 그대로 옮겨놓은 듯하다.

왜 하필 누드인가. 그것도 남자. 그러나 이 질문 전에 우리는 먼저 작가가 무엇을 그렸는지를 다시 한 번 살펴봐야 한다. 작가는 누드를 그린 것이 아니다.

화면 속 인물들이 모두 옷을 벗은 건 사실이다. 하지만 옷이 인간이 걸치는 전부는 아니다. 인물들은 모두 머리카락이 하나도 없다. 민머리다. 얼굴도 없다. 표정을 읽어낼 수 있는 어떤 단서도 주어지지 않는다. 작가가 원하는 것, 그리고 의도하는 것은 최대한 선입견을 배제한 어떤 형태다.

그래서 인물들은 정면이 아닌 등을 드러내 보이고 있다. 정면보다는 등이 더 중립적인 이미지를 주니까. 여자가 아닌 남자를 그린 것도 마찬가지다. 여성은 선적인 부분이 강조될 수밖에 없고, 그로인해 성적인 느낌이 남성보다 강하다. 작가는 그 모든 편견과 선입관을 최대한 배제한 남성, 그것도 남성의 등을 화면 가득 채워 넣는 것이다.

인간의 신체에 작가가 유일하게 표현하는 것이라면, 그건 바로 ‘근육’이다. 근육이라는 가장 무덤덤하면서도 가장 본질에 가까운 언어로 관객들과 대화하고 있다. 어렵지만 그만큼 깊다. 그래서 솔직하다.

“어렸을 때부터 꿈이 화가였어요. 계속 그림을 그리다보니까 그림 속에 자신의 모습이 그대로 담기더라구요. 내가 똑바로 살지 않으면 그 모습이 내 그림 속에 고스란히 나타날 수도 있겠구나 하는 생각에까지 이르니까, 어떨 때는 그림 그리는 게 두려운 적도 있었어요. 삶이란 자아를 찾아가는 과정이라고 생각합니다. 군중에 휩쓸리지 않는 진실된 나의 마음 같은 거. 진짜 내가 원하는 삶을 살아보고 싶어요. 그래서 그림 속 인물들의 뒤엉킴을 보면서 나는 어디만큼 와있나 하는 반성도 해봅니다.”

10월7일까지 공유갤러리에서 관람할 수 있다./김상기기자

-

상기 s4071@naver.com

상기 s4071@naver.com

-

인쇄

인쇄